频繁进行游戏诈骗一年超过四次是否构成犯罪行为的法律分析

文章摘要:随着网络游戏的普及,游戏诈骗事件层出不穷,且在一些情况下,犯罪嫌疑人频繁实施游戏诈骗行为。对于这种情况,是否构成犯罪需要从多个角度进行分析,尤其是当诈骗行为发生次数超过四次时,更引发了法律上的讨论。本文将从法律适用的角度出发,结合频繁进行游戏诈骗行为的一年四次以上的情形,详细分析是否构成犯罪行为。首先,文章将对游戏诈骗的定义和相关法律条文进行梳理,然后分析频繁实施游戏诈骗是否符合刑法中诈骗罪的构成要件。接着,探讨犯罪行为的次数是否直接影响定罪量刑,最后分析未满16岁或未满18岁的未成年嫌疑人是否能够被追究刑事责任。通过多维度的分析,本文力求对这一问题进行深入、全面的法律探讨。

1、游戏诈骗的定义与法律条文

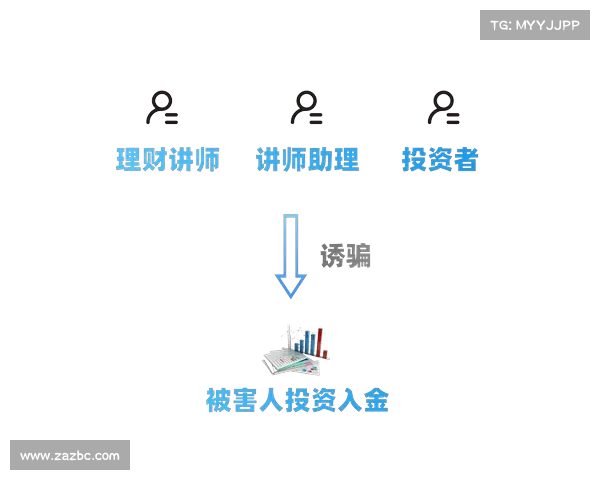

游戏诈骗是指通过虚假手段或不正当手段,骗取他人在游戏中金钱、虚拟物品等财产利益的行为。根据《中华人民共和国刑法》第264条,诈骗罪是指通过虚构事实或者隐瞒真相,骗取他人财物的行为。游戏诈骗的具体表现形式可以包括虚拟物品交易、虚拟货币欺诈等。在网络游戏的环境下,诈骗往往依赖于玩家间的信任关系,诈骗者通过虚假信息诱导他人进行交易或者泄露个人信息,进而获得非法利益。

对于游戏诈骗的法律定性,国内法律并没有专门针对游戏诈骗制定独立的法律条文,而是通过《刑法》中的诈骗罪条款来处理。具体而言,游戏诈骗行为是否构成诈骗罪,关键在于是否满足诈骗罪的构成要件。根据现行法律,诈骗罪的构成需要具备以下几个要素:行为人通过虚假信息或者隐瞒事实真相,骗取他人财物,且该行为造成了财产损失。

同时,游戏诈骗行为还需要考虑到虚拟财产的法律地位。在传统的财产犯罪中,财物是具体的、实物形态的,但虚拟财产作为一种新兴的财产形式,如何认定其价值和合法性仍然是一个法律难题。根据最高人民法院关于审理侵犯公民个人信息案件的司法解释,虚拟财产可以作为财物来处理,但其与现实财产的法律保护力度和方式可能有所不同。因此,在具体案件中,如何判定诈骗的财产是否属于违法所得,值得进一步探讨。

2、频繁实施游戏诈骗的法律构成

频繁实施游戏诈骗行为,特别是当诈骗次数超过四次时,是否构成犯罪,首先需要考量其行为是否满足诈骗罪的基本构成要件。根据《刑法》的规定,诈骗罪的构成必须满足三个要素:第一,行为人具有诈骗的主观故意;第二,行为人实施了通过虚构事实或者隐瞒真相骗取财物的客观行为;第三,行为导致了受害人的财产损失。

对于频繁实施游戏诈骗的嫌疑人,法院在审理时需要重点考察其行为的社会危害性。即使诈骗行为发生多次,但若每次诈骗金额较小,且嫌疑人没有明显的犯罪预谋,法院可能会考虑其是否构成犯罪。然而,如果诈骗行为频繁发生,且涉及的财产金额逐渐增大,受害人数量增多,则此类行为的社会危害性将大大增加,可能会被定性为犯罪。

此外,频繁实施诈骗行为还可能涉及到是否构成“重复犯罪”。刑法第64条规定,对于犯罪嫌疑人在不同时间、不同地点实施的犯罪行为,若属于同一类犯罪,且犯罪性质相同,则可能认定为重复犯罪。频繁进行游戏诈骗,若其行为具有持续性和重复性,则可能会加重定罪的情节,进而影响量刑。

3、犯罪次数与定罪量刑的关系

犯罪次数对定罪量刑具有一定的影响。根据《刑法》第63条规定,犯罪次数较多或者行为较为恶劣的,应当从重处罚。因此,频繁进行游戏诈骗一年超过四次的行为,可能会被视为“情节严重”,从而影响犯罪定性和量刑。在实际审判中,法院往往会综合考量犯罪次数、犯罪方式、诈骗金额、受害人数等因素,来确定是否构成犯罪以及应当如何量刑。

对于频繁实施诈骗行为的嫌疑人,法院还会根据其犯罪性质、行为方式、涉案金额等因素,做出具体的量刑判断。如果嫌疑人在短时间内多次实施游戏诈骗,且每次诈骗金额较大,犯罪情节显然更加恶劣,此时法院可能会对嫌疑人判处较重的刑罚,例如判处三年以下有期徒刑,并处罚金;若其犯罪金额特别巨大,甚至可能会判处三年以上有期徒刑,罚款等处罚。

然而,犯罪次数的增加并不意味着一定会导致从重处罚。例如,对于初犯、偶犯或者有悔罪表现的犯罪嫌疑人,法院在量刑时可能会酌情考虑减轻处罚。因此,犯罪次数仅是量刑的一项参考因素,法院会根据具体情况进行综合评估。

4、未成年人的刑事责任与特殊情况

未成年人实施游戏诈骗行为是否构成犯罪,以及是否可以追究刑事责任,是另一个法律争议点。根据《中华人民共和国刑法》第17条规定,未满16周岁的未成年人不能依法承担刑事责任,16岁至18岁的未成年人,实施犯罪行为的,可以从轻或者减轻处罚。因此,频繁实施游戏诈骗的未成年人,其是否承担刑事责任,首先要看其年龄是否超过16岁。

J9国际对于16岁以上、18岁以下的未成年人,其行为是否构成犯罪,需要综合考虑其犯罪情节及个人情况。如果未成年人有悔罪表现或者犯罪动机较为单纯,法院可能会采取从宽处罚。但如果未成年人实施游戏诈骗行为频繁,且诈骗金额巨大,法院仍有可能依法追究其刑事责任。

此外,即便是成年人,也可能因为特殊情况,如精神障碍等,无法承担刑事责任。因此,法院在审理涉及未成年人或特殊情况的案件时,会特别注意嫌疑人的心理状态、是否具备犯罪的主观故意等因素,结合实际情况做出判决。

总结:

综上所述,频繁进行游戏诈骗一年超过四次的行为是否构成犯罪,关键在于是否满足诈骗罪的构成要件、犯罪次数对定罪量刑的影响,以及犯罪嫌疑人是否为未成年人等因素。游戏诈骗作为一种新型的网络犯罪,其法律适用的复杂性要求法律界在具体案件中细致审查。

对于频繁实施游戏诈骗的行为,法律应当保持严格的打击态度,防止游戏诈骗行为进一步蔓延。然而,鉴于虚拟财产的法律地位尚不明晰,法院在审理此类案件时应谨慎对待,确保犯罪嫌疑人的权利得到合理保障,并根据犯罪情节做出公正判决。